Вы здесь

Эпиграфика на городище Бурана.

Достопримечательности Кыргызстана.

«некий путешественник, кашгарец, во время составления сей книги в Балхе, рассказывал: «однажды правитель Кашгара вторгся в Моголистан, чтобы осудить и наказать калмыков... дошли до какой-то местности, где из-под песка... выступали крыши высоких зданий: минаретов (подчеркнуто мною - В. Н.), дворцов, арок медресе... у пленников спросили название этой местности. Они сказали: нам известно (лишь) то, что здесь (в прошлом) был город под названием Баласагун».

Балхский историк Махмуд ибн Вали. «Бахр ал-асрар фи манакиб ал-ахйар» («Море тайн относительно доблестей благородных» или «Море тайн относительно высоких качеств добродетельных людей». 1634 – 1640 г.г.

«...В стране Чу в одном месте есть следы большого города; его минареты, гумбезы и медресе в некоторых местах сохранились. Так как имени этого города никто не знает, то монголы его называют Монара...».

Мухаммед Хайдер-мирза, XVI век.

Путешествие по Киргизии и Средней Азии.

Несторианские, мусульманские кладбища и эпиграфика в Прииссыккулье.

Широкие отклики в кругах отечественных востоковедов вызвало открытие на Иссык-Куле надгробных камней со средневековыми тюркскими, арабскими и тибетскими надписями. Во время поездки в Прииссыккулье Д. Л. Иванов обнаружил на северном берегу озера у реки Аксу древнее кладбище, рядом с которым находилась киргизская мечеть.

Вслед за ним там побывал и Ф. В. Поярков. На большинстве на могильных камней были высечены знаки или надписи полу-куфическим почерком. Мулла мечети снес несколько десятков надгробных камней с письменами и установил их вдоль стен мечети.

Д. Л. Иванов сделал снимки некоторых из надписей и поместил их в своей публикации. По словам муллы, самый интересный камень, на котором стояла дата 675 года хиджры, т. е. первой половины XII столетия, был увезен в Каракол уездным начальником Курковским.

Дальнейшая судьба его неизвестна. Во время своей поездки на Иссык-Куль Ф. В. Поярков также обнаружил в долине реки Тон камни с надписями. Все они были сложены в одну кучу, как предположил автор, - на одной могиле.

По всей вероятности, они были ранее кем-то сюда принесены.

Одни из них он сразу же передал для исследования в Археологическую комиссию, остальные были на правлены им позже, в 1891 году, в Азиатский музей Академии наук. Подобные же камни с надписями Ф. В. Поярков встречал ранее у реки Аксу на северном берегу Иссык-Куля и возле станции Чолпон-Ата.

По внешним очертаниям надписи были типа куфи, но только прочтение текста могло окончательно решить их историческое происхождение. Сам он высказал лишь предположение, что кайраки принадлежат «мусульманскому» народу, но какому именно, это вопрос?

Единственное, что Ф. В. Поярков утверждал более или менее уверенно, это лишь то, что встречал их только на Иссык-Куле, хотя до вольно тщательно обследовал и Токмакский уезд. Те же мусульманские кладбища с надписями на камнях в Прииссыккулье исследовались и В. В. Бартольдом.

Он датирует их XII веком. В одном месте у реки Аксу он обнаружил до 70 камней с эпитафиями. С. М. Дудин встретил в долине реки Тон на одном из громадных камней с углублениями в виде ниш надпись и срисовал ее. По его мнению, она была высечена «не так давно», хотя киргизы утверждали обратное.

Здесь же по реке Тон С. М. Дудин видел 19 надгробных плит с «мусульманскими» изречениями. Несмотря на многие упоминания об обилии прежде подобных эпитафий на южном побережье Иссык-Куля, ныне они очень редки. По крайней мере в долинах рек Тон и Тура-Су мы не встретили уже ни одного такого кайрака.

Правда, на скале, на недоступной высоте все еще была видна та самая надпись, высеченная арабской графикой, которую приводит В. В. Бартольд в приложении к «Отчету...,». Вообще, уже мало что осталось от многих памятников эпиграфики в долине реки Тон.

Примечательно, что наряду с мусульманскими эпитафиями на южном побережье озера были обнаружены христианское кладбище и надгробия с несторианскими письменами. Это открытие сделал летом 1907 года на реке Джуука (Заука) Н. Н. Пантусов, нашедший два камня с эпитафиями.

Одна из них на уйгурском языке, написанная сирийским алфавитом, интересна тем, что здесь встречается упоминание имени знаменитого полководца древности Александра Македонского и его отца Филиппа. Средневековые арабские надписи с кайраков чаще всего содержали выдержки из корана.

Одну из таких эпитафий по фотографии с камня, присланной Д. П. Рождественским в Петербургскую Академию наук в 1913 году, прочел В. В. Бартольд, снабдив перевод указанием, что подобные стихотворные тексты из корана широко распространены на надгробных камнях в Прииссыккулье.

Источник:

. Н. Кожемяко, Д. Ф. Винник. «Археологические памятники Прииссыкулья». Издательство „Илим". Фрунзе. 1975 год.

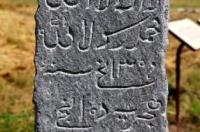

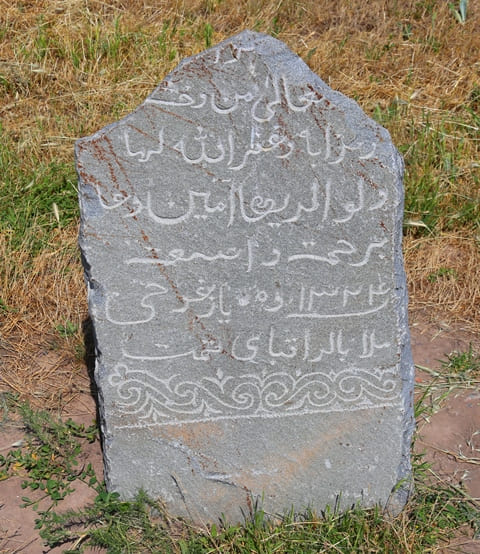

На территории архитектурно-археологического комплекса Башня Бурана представлены памятники эпиграфики надгробными камнями-стелами с надписями арабским алфавитом. Датируются XIV и первой половиной XX веков. Памятники эпиграфики найдены в близлежащих местах к архитектурно-археологическому комплексу Башня Бурана.

Большой резонанс вызвали находки и чтение эпиграфических памятников Бураны: сирийско-несторианских намогильных камней (Д. А. Хвольсон, П. К. Коковцев, С. С. Слуцкий) и арабских надписей на кайраках (В. К. Трутовский).

Разнообразные сведения из арабских, персидских и тюркских источников о Буране и других городах Семиречья ввели в науку В. В. Бартольд, побывавший здесь в 1893 году, и Н. Ф. Петровский. Еще сравнительно недавно А. Н. Бернштам писал о том, что «мусульманских кайраков в Семиречье почти нет».

Действительно, намогильные памятники средневековья с арабскими и персидскими надписями, широко распространенные почти повсеместно в Средней Азии, очень редко встречаются к северу от Киргизского и Заилийского Алатау.

Тем более впечатляющим и обнадеживающим выглядит на этом фоне регулярное обнаружение в последние годы новых камней с эпитафиями на городище Бурана. В 1983 году в сборнике «Киргизия при Караханидах» были опубликованы четыре из семи известных тогда средневековых эпитафий арабского письма из Чуйской долины.

В предлагаемой статье, задуманной как непосредственное продолжение предыдущей (сохраняя и начатую в ней нумерацию кайраков), рассматриваются еще шесть памятников: № 5 и 6, соответствующие № 3 и 5 издания Ч. Джумагулова; № 7, из числа «около десяти кайраков», найденных археологом Д. Ф. Винником в 1970 - 1975 г.г.

Публикуется по фотоснимку, переданному мне В. А. Лившицем в 1977 году; № 8 и 9, обнаруженные в районе городища местными жителями в 1982 и 1983 г.г.5; № 10, выявленный археологом Л. М. Ведутовой в 1984 году. Кроме того, в связи со значительной библиографической редкостью первоиздания арабского текста и сводным характером настоящей работы, здесь предпринимается новое издание текста и перевода не дошедшей до нас в оригинале эпитафии Мухаммада факиха Баласагуни, как она приведена в сочинении Мухаммада Хайдара «Та'рих-и Раши- ди» (XVI век).

Эта эпитафия, впредь до возможного обнаружения подлинника, пока оставлена без порядкового номера. Прежний перевод ее пересмотрен и снабжен предметно-филологическим комментарием. Таким образом, считая и литографии с двух кайраков из Токмака, изданные в 1889 году, сегодня мы располагаем текстами не менее тринадцати эпитафий арабского письма с территории средневекового Баласагуна.

Темпы роста числа эпиграфических памятников9 позволяют надеяться, что этот ценный источник по истории Семиречья в скором времени пополнится новыми находками. Кайрак 5 (по Ч- Джумагулову, «памятник № 3»). Продолговатый округлый валун темно-серого со стальным оттенком цвета.

Надпись из 9 строк, последняя из которых состоит из одного слова. Почерк - непрофессиональный ранний с сильным влиянием стиля куфи, простых угловатых очертаний, с редкой диакритикой: три точки выбиты под буквой сип в слове ал-мастура, полностью пунктирован лакаб в начале стк. 6.

Искажена графика предпоследней строки (имя исполнителя надписи). Без обрамления. Эпитафия не датирована, по палеографическим данным относится ко второй половине XII века.

1) Это могила великодушной,

2) целомудренной, просвещенной,

3) праведной, благочестивой,

4) добродетельной, высоконравственной, Хаджжаджи

5) дочери Мухаммада, - а эта (женщина) известна, (как) дочь (?)

6) Бутак-Аба (?), да озарит Аллах ее ложе3,

7) да простит Аллах ее и (обоих) ее родителей!

8) Написавший (это) - сын ее Hyp (?) ад-динк сын

9) Имада.

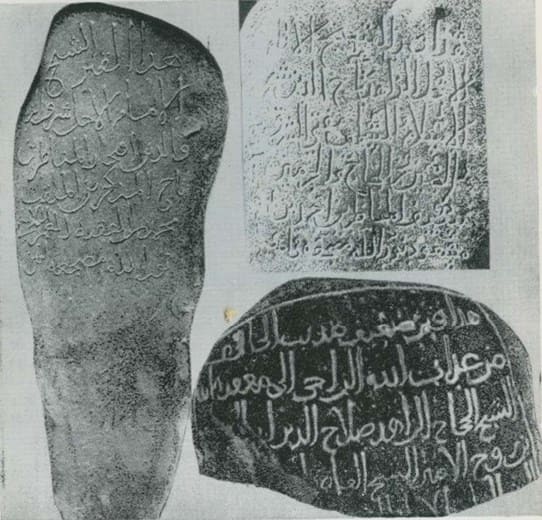

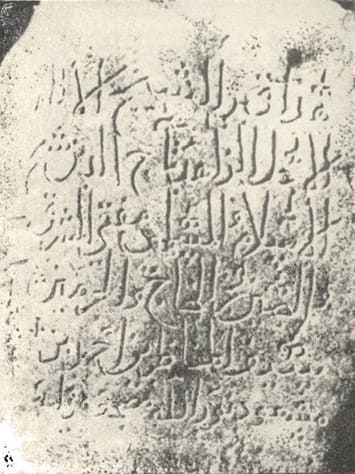

Кайрак 6 (по Ч. Джумагулову, «памятник № 5»). Публикуется вновь по фотоснимку и эстампажу, воспроизведенным в «Эпиграфике Киргизии». Почерк надписи - куфи позднего стиля, в котором наметились отдельные элементы насха; визуально близок почерку предыдущего кайрака.

Текст из 5 строк без обрамления. Без даты, по палеографии может относиться ко второй половине XII века.

1) Во имя Аллаха милостивого, милосердного!

2) Это могила Му'алла3 сына Муаммада сына

3) 'Усмана сына 'Абд ар-Рахмана ал-Бадахшани

4) да помилует их [всех] Аллах! - да озарит

Кайрак 7. Удлиненный плоский камень лодпрямоугольных очертаний с сужением внизу справа. Надпись из 8 строк грубым поздним куфи без диакритики, с сильными графическими искажениями отдельных букв и целых слов. Строки разной высоты, не выдержаны по горизонтали.

Первая строка почти полностью сбита, повреждены многие слова в других местах текста. Дата в надписи отсутствует, но по всем признакам эпитафия относится к домонгольскому времени. Плохое качество и дефектность памятника препятствуют полной и однозначной расшифровке по единственному снимку, имеющемуся в моем распоряжении, поэтому предлагаемые чтения и перевод эпитафии следует считать предварительными.

2) 'Умар сын ал-Катиба (?)

3) просветитель чтецов Курана, ... (?)

4) молил о прощении... (?) всемилостивого

5) и изгонял сатану,

6) и подавлял прегрешения,

7) и освещал ближним темноту (?)

8) ожидания (?), да помилует его Аллах!

Лексический комментарий к этой надписи, почти все слова которой разбираются без полной уверенности, считаю преждевременным. Кажется, что исполнитель эпитафии не только плохо владел арабским письмом, но и слабо знал язык в целом.

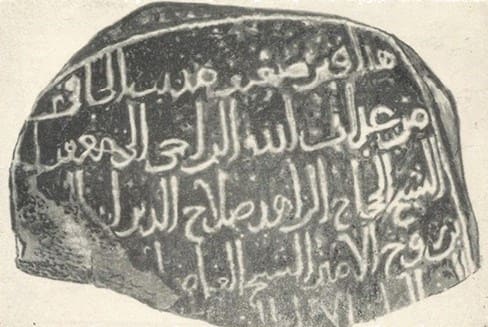

Кайрак 8. Крупным камень овальной формы с «выемкой» на левой стороне относительно надписи серо-розового цвета с кофейным оттенком. Надпись в 4 строки крупными буквами необычных очертаний, без диакритики. Стиль письма можно определить как неразвитый ранний насх с элементами куфи, в котором заметно влияние навыка писца в какой-то другой письменности (может быть, сирийской или уйгурской?).

Текст заключен в простую прямоугольную рамку с ромбовидным зубцом наверху. Найден в 1983 году на берегу реки Кегети при выработке карьера на территории лесхоза близ села Рот-Фронт.

(1) Это могила.

(2) Махйр[ы].

(3) дочери.

(4) Махира.

В этой связи весьма примечательным представляется наличие около 20 камней с рассмотренным текстом на кладбищах северного берега Иссык-Куля (все недатированные). На фоне относительной редкости памятников с указанными стихами Корана в других областях Азии создается впечатление, что какое-то время употребление их здесь было своеобразным «местным» каноном.

Учитывая же близость Буранинского городища к этим местам, можно предположить, что происхождение кайрака 10 (а также, возможно, еще одного обломка с фрагментом подобной надписи из Таласской долины) тоже каким-то образом связано с этой компактной и абсолютно изолированной территориально группой эпитафий.

Во многих из них имена покойных указаны, но есть и анонимные (4 камня с кладбища на реке Кунгей-Аксу). Судя по опубликованным снимкам, надписи на них выполнены куфическими почерками архаичного стиля, многие элементы которых (медиальный джим/ха в виде косой черточки, дал/зал в форме, иногда начальный алиф с изгибом или изломом снизу вправо и ряд других знаков) восходят к палеографии IX - XI в.в.

Реминисценции раннего куфи прослеживаются и в надписи с Бураны. С учетом этих особенностей, вкупе с отсутствием дат, можно было бы отнести все отмеченные памятники к самым ранним мусульманским намогильникам не только в Семиречье, но и вообще в Средней Азии.

Но отдаленность этого района от крупных культурных центров Мавераннахра, его периферийный характер, заставляют сделать определенную поправку на темпы распространения и укоренения здесь арабо-письменной традиции, а также на ее известный консерватизм в отношении лапидарной эпиграфики.

Отсюда, принимая во внимание и хронологию древнейших датированных эпитафий арабского письма с территории Восточно-караханидского каганата и, наиболее приемлемой датировкой как буранинского кайрака 10, так и его таласского и прииссыккульских собратьев представляется вторая половина XI - начало XII в.в.

Наконец, вновь публикуемая эпитафия из «Та'рих-и Рашиди» свидетельствует о том, что город Баласагун еще существовал в первой четверти XIV века и в нем процветали традиционная мусульманская грамотность, служение богословским наукам, ремесла (в частности, кузнечное и камнерезное) и, очевидно, суфизм.

Стандартные для того времени лексические и стилистические особенности, рассмотренные выше в сравнении с другими нарративными и эпиграфическими данными, могут свидетельствовать в пользу аутентичности текста, записанного Мухаммадом Хайдаром: вполне вероятно, что он действительно читал его в оригинале и воспроизвел с высокой точностью (может быть, кроме слова шейх с пропущенным артиклем, хотя так могло быть и в самой надписи.

Примеров подобных погрешностей в среднеазиатской эпиграфике можно привести множество. Определенный интерес вызывает факт упоминания при имени писца титула хваджа (ходжа), букв, хозяин, господин; знатный/уважаемый человек; учитель и т. п.

Этот термин, неясного происхождения (этимология его окончательно не выяснена, а семантика и сфера применения с течением веков претерпели значительные изменения), в среднеазиатских надписях XII - XIV в.в. встречается сравнительно редко и относится к лицам различного социального положения и рода занятий - представителям власти, торговцам, ремесленникам (кузнец 'Умар-ходжа' в рассматриваемой эпитафии, эпиграфический характер которой, впрочем, в значительной мере условен ввиду отсутствия ее оригинала.

Не вдаваясь в подробный анализ значений и сфер применения термина в среднеазиатской антропонимии, что заслуживает специального исследования, отмечу лишь, что во всех случаях, включая и упоминания и нарративных источниках и актовых документах, этот термин прилагался исключительно к людям грамотным, образованным, независимо от их общественного ранга (впрочем, всегда довольно высокого).

А так как грамотность здесь в первые века ислама, естественно, ассоциировалась прежде всего с арабским языком и умением читать Коран, то со временем слово ходжа стало осмысляться и как потомок арабов. В заключение считаю нелишним отметить одну весьма любопытную параллель (хотя и не связанную прямо с эпиграфикой), которая, на мой взгляд, могла бы поставить последнюю точку в вопросе о соответствии Буранинского городища средневековому Баласагуну.

Неоднократно цитировано во многих работах современных исследователей свидетельство Мухаммеда Хайдара о местности Джу (долина реки Чу), в которой сохранились развалины большого города, называемые моголами Манара (современная Бурана), обязано своим появлением походам кашгарских войск в Могулистан против калмыков, киргизов и казахов.

Автор «Та'рих-и Рашиди», занимавший высокий военный пост при Са'ид-хане кашгарском (1514 – 1533 г.г.), мог быть участником и даже руководителем некоторых из этих походов. Так или иначе, информация о развалинах города, «названия которого никто не знает», и о плите с надписью, описанной им так подробно, была получена им если не лично как очевидцем, то по крайней мере «из первых рук».

Столетием позже балхский историк Махмуд ибн Вали в своем труде «Бахр ал-асрэр» писал о том, что «некий путешественник, кашгарец, во время составления сей книги в Балхе, рассказывал: «однажды правитель Кашгара вторгся в Моголистан, чтобы осудить и наказать калмыков... дошли до какой-то местности, где из-под песка... выступали крыши высоких зданий: минаретов (подчеркнуто мною - В. Н.), дворцов, арок медресе... у пленников спросили название этой местности. Они сказали: нам известно (лишь) то, что здесь (в прошлом) был город под названием Баласагун».

Совпадение данных «Та'рих-и Рашиди» и «Бахр ал-асрар» по основным пунктам, касающимся описания остатков заброшенного города в связи с военным походом (возможно, одним и тем же), достаточно очевидно, чтобы не быть случайным.

С другой стороны, именно расхождения в конкретных деталях свидетельствуют о том, что прямой взаимосвязи между этими двумя сообщениями нет, они восходят к разным первоисточникам и получены, так сказать, на разных информационных уровнях.

К тому же на всей территории Северной Киргизии нет ни одного места, более соответствующего описаниям Мухаммада Хайдара и Махмуда ибн Вали, чем остатки Буранинского городища. Отсюда следует единственный вывод: учитывая оригинальность и относительную независимость данных обоих авторов, а главное - достаточную их надежность, сомневаться в которой нет оснований, можно считать эти данные одним из важнейших нарративных свидетельств в пользу однозначного и неоспоримого тождества Бурана - Баласагун.

Источник и черно-белые фотографии:

Настич В. Н. «К эпиграфической истории Баласагуна» (Анализ изданных надписей и новые находки). Красная речка и Бурана. Киргизская ССР, Институт истории. Фрунзе, издательство Илим, 1989 год. 184 стр.

Цветные фотографии:

Александра Петрова.