Вы здесь

Мавзолеи на городище Бурана.

Археологические туры Киргизии.

«Кроме того, там есть купольное сооружение (очевидно, купольный мавзолей. - М. М.) и (должно быть в нем. - М. М.) каменная плита, на которой почерком пасх вырезана надпись: «Это - могила славнейшего имама и непреложного, совершеннейшего шейха, обнимавшего в себе как созерцательные, так и опытные науки, знатока как ветвей, так и основ законоведения, имама Мухаммеда-факиха Баласагунского. Да не престанет цвести на его могиле древо общения его с богом и да будут обращены на него вечно взоры мужей достойных! Скончался он в 711 году хиджры (1311 - 1312 г.г. н. э.). Написал это кузнец Омар-ходжа».

В. В. Вельяминов-Зернов. «Исследование о Касимовских царях и царевичах». Переводы на персидском и джагатайском языках тексты из «Та‘рих-и Рашиди». 1843 год.

Путеводитель по памятнику Башня Бурана.

Мавзолеи на архитектурно-археологическом комплексе Башня Бурана расположены: 1 и 2-ой мавзолеи на высоте 938 метров над уровнем моря, находятся в восточной части городища Бурана, в 12 километрах на юго-запад от города Токмак, в Чуйском районе одноименной области.

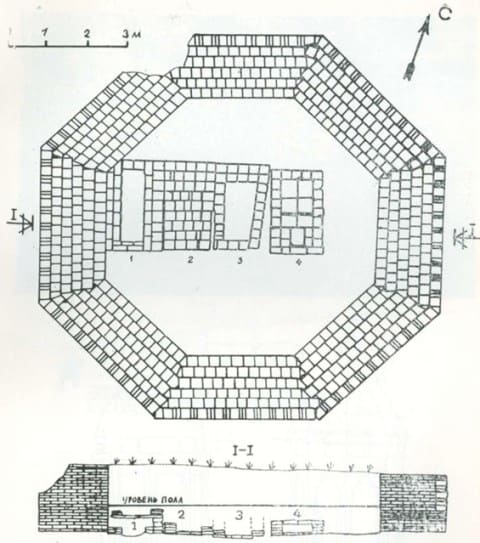

За период 1970 - 1975 годы Д. Ф. Винником в центральной части городища вскрыты остатки четырех культовых средневековых сооружений, в раскопках Двух из которых принимала участие автор данной работы. Приводим характеристику этих памятников, обозначенных в процессе раскопок мавзолеями под номерами 1 и 2.

Мавзолей № 1 расположен в 24 метрах к юго-востоку от минарета, среди мусульманских могил разной сохранности, построенных в разное время; мавзолей № 2 находился на довольно возвышенной площадке у поймы реки Бурана, в 70 метрах к северо- востоку от «башни».

Судя по микрорельефу, он не был единственным. В последующие годы здесь раскопан еще один совершенно идентичный мавзолей. Мавзолей, условно названный нами «восьмигранником», сохранился на высоту 1,8 метров от материка.

Он не имеет фундамента; стены сложены из жженого кирпича на глиняном растворе. Выше цоколя на метровой высоте начинается наружная облицовочная кладка спаренными кирпичами на ганчевом растворе: пара горизонтально уложенных кирпичей чередуется с двумя вертикально поставленными полукирпичиками.

Широкие швы алебастровой промазки, как и в минарете, служили антисейсмическим целям, одновременно играя роль эффектного контрастирующего декоративного элемента. Во внутренних кладках наряду с первосортным кирпичом употреблялся и бракованный - переобожженный, что свидетельствует об изготовлении строительного материала на месте.

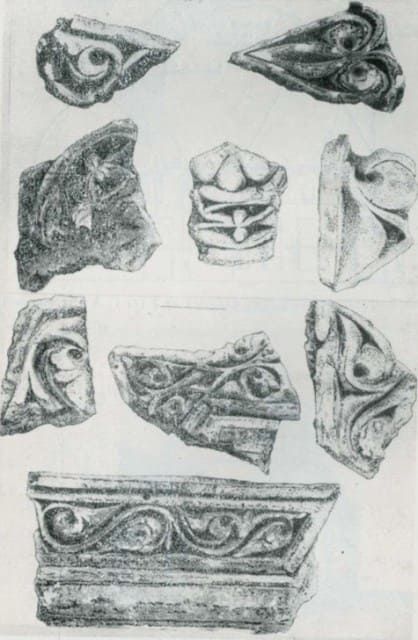

Внешний диаметр «восьмигранника» колеблется от 10,95 до 11,20 метров, внутренний - от 6,90 до 7,10 метров, толщина стен 1,55 - 1,70 метров. Судя по многочисленным находкам декоративного убранства, снаружи он был украшен резной терракотой и фигурными кирпичиками, изнутри - росписью и резной штукатуркой (штуком).

Эти находки декора свидетельствуют о богатом убранстве мавзолея и о принадлежности его знатному лицу. Росписи в сине-черной гамме в виде полос по белому фону располагались в самом нижнем поясе интерьера. Выше находился резной ганч. Многие куски штука несут следы краски оранжево-красных оттенков в сочетании с белым и серовато пепельным.

Отмечен штук мавзолея двух сортов: пористый и плотный. Он различается как по технике орнаментальной резьбы, так и по способу крепления. Плотный белый ганч несет на себе следы кирпича, что свидетельствует о примораживании его на кирпичную фактуру.

Массивные куски пористого ганча сохранили на тыльной стороне саманную штукатурку, и это наводит на мысль о нанесении этого декора в последующем, возможно, в один из периодов ремонта здания. Толщина этих кусков 10 см, а в разрезе штук дает четко выраженный овал, что пред полагает размещение его в интерьере усыпальницы в виде фриза при переходе стен к куполу или в арочных конструкциях (например, в тромпах, декоративных нишах).

Резной штук мавзолея № 1 не дает большого разнообразия орнаментальных мотивов. На многих фрагментах повторяется один и тот же, узор, что свидетельствует о применении мастером трафарета, наряду с многочисленными орнаментами, резанными от руки.

Наиболее употребителен был мотив «со сочков», окаймляющих растительное панно. Фрагментарность резного штука не позволяет установить характер сочетания узоров. Лишь некоторые образцы дают возможность предполагать размещение растительных орнаментов в виде пальметт, розеток, трилистников, спиралей, многолепестковых цветков в сетке геометрических фигур, отороченных бордюрами.

Резьба по алебастру выполнялась в разных планах, неглубокий рельеф пальметт и медальонов сочетался с глубокой резьбой обрамлений. Архитектурная терракота мавзолея по технике исполнения напоминает резной штук - одинаково сочный рельеф в двух-трех планах, отличающийся большим разнообразием орнаментальных мотивов.

Основная масса находок представлена фрагментами бордюров, резьба которых выполнена по граненой или овальной поверхности. Внутри многоугольных геометрических рам размещался мелкий растительный или сетчато-геометрический орнамент.

Иногда высокий рельеф бордюров и розеток прорезался несколькими горизонтальными линиями разной глубины и ширины, что создавало светотеневую игру линий с кружевом мелких узоров. Использовалась терракота разных цветов: светло-розового, розового, желтого и серо-зеленого (переобожженная).

Сочетание этих цветов придавало своеобразный колорит красному телу кирпичной стены с белыми прожилками алебастровой промазки. Как штук, так и терракота монтировались отдельными панно в ганчевые рамы, крепившиеся к стенам кирпич ной фактуры.

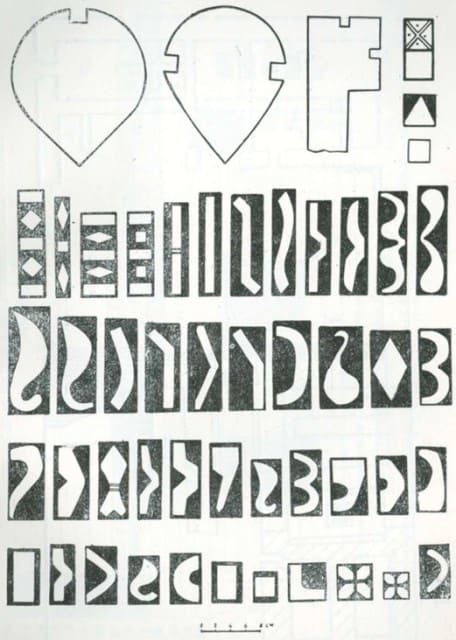

Оформление плоскостей стен мавзолея обогащено введением резных фигурных кирпичиков. Среди них встречаются: строительные плитки со срезанным углом - применение их в декоративных колонках и бордюрах не вызывает сомнения; квадратные кирпичики с обработанными торцами; прямоугольные - с разделением глубокой бороздой на два квадрата, которые, в свою очередь, пересекались диагональными линия ми; треугольники, вырезанные на призматическом бруске.

О характере декора в наружной облицовке мавзолея можно только догадываться. Поскольку основная масса находок была сконцентрирована у западной и северо-западной гранях мавзолея, причем в значительном отдалении от него, можно предполагать наличие входа именно с этой стороны, причем выше цоколя.

В таком случае мавзолей был обращен фасадом на «кыблу». Пол мавзолея, первоначально устланный кирпичом, но поврежденный поздними захоронениями, находился на уровне цоколя. Над полом зачищено 6 могил и остатки сырцовых кладок от потревоженных погребений.

Все могилы и костяки в них ориентированы по оси север - юг. В завале найдена половина дирхема караханидского чекана (датировке не поддается). Под полом мавзолея, на уровне основания стен, в матери ковом лессе расчищено четыре могилы.

Это - полуразрушенные сырцовые ящики, расположенные впритык друг к другу и вытянутые с запада на восток. Костяки ориентированы по оси север - юг. В кладках использован как сырцовый, так и жженый кирпич квадратного формата.

В погребении № 4 сохранилось плоское перекрытие из жженых плиток разного размера (40 - 50 х 35 - 40 х 6 см), но оно оказалось без костяка, т. е. кенотафом. Некоторые захоронения первоначально поверх деревянного перекрытия имели надмогильные сооружения, кладка которых частично сохранилась.

Во второй могиле имелось захоронение в гробу, доски которого были скреп лены железными гвоздями. Под черепом костяка обнаружены остатки парчовой ткани. Все погребения были потревожены ранее. Первоначально погребенные лежали на спине, с вытянутыми либо сложенными на груди руками.

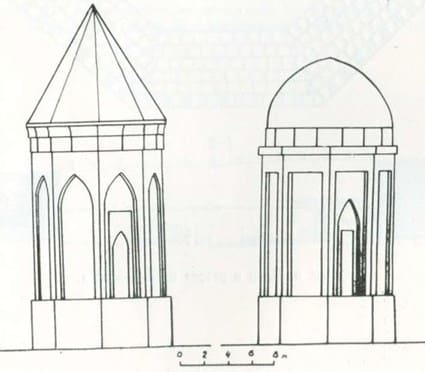

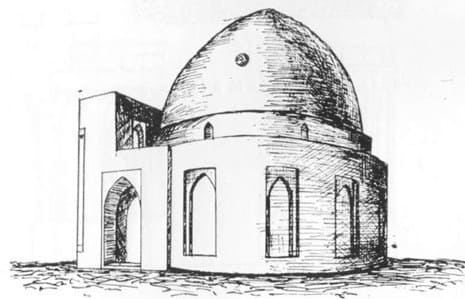

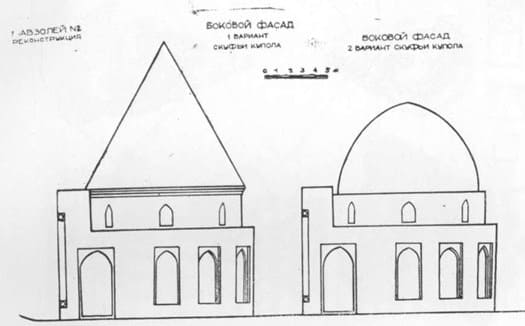

Косточки лицевой части черепа повернуты к юго-западу или вверх. По итогам раскопок, а также по некоторым кос венным данным можно судить приближенно о перво начальном виде памятника. В предполагаемой реконструкции усыпальница представляла собой сооружение с призматическим корпусом и с шатровым или сферо-коническим перекрытием (в простейшем варианте).

Этот архитектурный тип был одной из основных объем но-пространственных форм в монументальном зодчестве Средней Азии XI - XII в.в. Этому не противоречат археологические и архитектурные данные, которые позволяют предполагать башенные пропорции мавзолея.

По аналогии с известными па мятниками подобного типа, можно полагать, что вход в буранинскую усыпальницу мог находиться в центре орнаментальной рамы или стрельчатой арки, снабженной, судя по находкам лекального кирпича, трехчетвертными колонками.

Как известно, типологическую общность «башенной группы» сооружений составляют несколько признаков: подчеркнутость вертикальных членений, что достигалось определенным соотношением цоколя, корпуса и покрытия мавзолеев, нарочитой удлиненностью пропорций входных проемов, порта лов, ниш и других элементов.

Особенностью большинства мавзолеев этой группы является затрудненный доступ в верх нее помещение, располагающееся над могилой или склепом. В пользу башенной или приближающейся к ней конструкции буранинского восьмигранника могут свидетельствовать следующие данные.

Первоначально декор мавзолея был, несомненно, на значительной высоте, так как мелкие фрагменты его при раскопках обнаружены в радиусе до 30 метров. Высота входа над древним уровнем земли превышала 1,8 метров (во всяком случае, на такую высоту сохранилось основание мавзолея).

Косвенный намек на подобную конструкцию мавзолея можно усмотреть и в легенде о буранинском минарете, который якобы служил башней и в то же время усыпальницей царской особы. Разумеется, подобное предание должно быть связано с мавзолеем, а не с минаретом.

По всей вероятности, так оно и было. Поскольку мавзолей, расположенный рядом с минаретом и до середины XIX в. еще видимый на поверхности, вскоре разрушился, легенду впоследствии народ мог связать с сохранившимся минаретом.

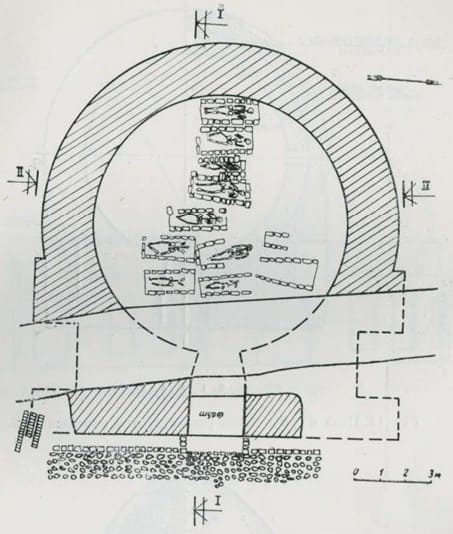

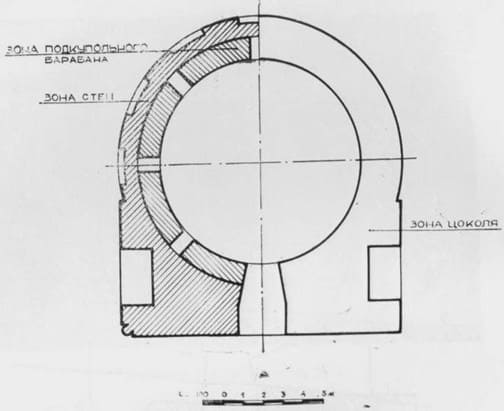

Мавзолей № 2 на городище Бурана представляет собой сооружение портальной композиции с круглым в плане помещением, имевшим в древности купольное покрытие. С западной стороны рас копа сохранились остатки рухнувшего в результате сейсмического толчка купола.

Этот мавзолей, как и восьмигранник, сохранился до наших дней лишь в нижней своей части, на вы соту 1,2 метров. Он сложен из жженого кирпича того же формата, что в кладках первого мавзолея. Толщина стен - 1,8 метров, пролет усыпальницы составляет 10 метров.

Устои портала имели размеры 12,0 x 2,2 метров и сохранились на высоту 1,1 метров. Углы портала фланкировали трехчетвертные или полуколонны, остатки од ной из которых зафиксированы с южной стороны. Портал выступал вперед, образуя развитый коридор-вестибюль дли ной около 5 метров.

Мавзолей не имел фундамента и, в отличие от восьмигранника, был сооружен не на материковом лёссе, а на подстилающем культурном слое. Шурф, заложенный между устоями портала, показал, что усыпальница была построена на остатках жилого комплекса X - XI в.в.

Сейчас трудно восстановить внутренний вид мавзолея. Портал же, рухнувший на восток, имел довольно богатую отделку: фигурная кладка кирпича сочеталась с резными кирпичиками и штуком, содержащим куфические надписи. Встречены фрагменты ганчевой решетки-панджары, узор которой напоминает тюльпан.

Они позволяют предполагать наличие световых проемов, скорее всего, в подкупольной части пост ройки. Неглубокие декоративные ниши украшали внешние плоскости стен; остатки одной из них (шириной до 1,1 метров) сохранились с северной стороны усыпальницы.

В отличие от декора восьмигранника, резной штук этого мавзолея менее изящен в исполнении и довольно однообразен по орнаментальным мотивам. Штук примораживался к черному телу стены, о чем свидетельствуют следы кирпича на тыльной стороне.

Толщина резной штукатурки от 2 до 6 см. Резьба, выполненная в двух планах, достигает глубины 3 см. Орнаментальные мотивы немногочисленны. Наиболее употреби тельными были бордюры с круглыми розетками - «сосочками», а также трилистниками и стеблями побегов.

Резные фигурные кирпичики, как и штук, сосредоточены у входа на всем протяжении портала. На них представлено более 30 видов резьбы. Больше стандартного строительного кирпича с лекальным срезом одного угла, применение которого несомненно во фланкирующих портал колоннах.

Кирпич-маломерок с длиной сторон 21 - 22 см и лекальной выкружкой или нарезкой посредине употреблялся при выкладке декоративных бордюров-жгутов или трехчетвертных колонок. Обработка торца полуформатной плитки сделана в простейших вариантах: тщательно затесанный прямоугольник, два квадратика, образованные глубокой поперечной бороздой.

В бесчисленном множестве встречены прямоугольные и квадратные кирпичики-клинышки самых разных размеров - от 1,5 до 9 см в стороне. Для связи с кладкой стены кирпичики имеют клиновидный подтес с тыльной стороны. Мелкие клинышки вмазывались в слой ганча.

Большинство этих кирпичиков обрабатывалось еще по сырой глине, до обжига, что характерно для Семиречья и Ферганы. Некоторые из них несут следы сколов при обработке уже обожженной плитки. Из орнаментальных мотивов резьбы чаще всего встречают ся четырехлепестковые цветы и звездочки, в виде знаков 3, Г, С в сочетании с этими же мотивами в зеркальном изображении, бантики, ромбики, треугольники, S-образные кирпичики, мотив запятой, вопросительного знака, «птицы в полете», фигурных скобок различных вариантов и размеров - от 7,5 до 23,0 см.

Этот набор свидетельствует о большом разнообразии орнаментальных мотивов и большой декоративности портала. Внутри мавзолея и перед входом в него сохранились участки мощенного кирпичом пола, на которых очищены остатки детских могил в виде сырцовых ящичков и несколько очагов с зольниками.

По слою накопившейся золы и прокаленности очагов видно, что они функционировали продолжительное время и мавзолей был некогда обитаем. По всей вероятности, он служил убежищем для нищенствующих дервишей и священнослужителей.

Под полом вскрыто 11 могил, устроенных в два яруса. Все они ориентированы по оси север - юг и располагались вплотную в средней части мавзолея. Восемь из них представляют собой сырцовые ящики, перекрытые сверху арчевыми досками или брусьями.

Доски подкладывались и под покойника. Два захоронения были в гробах, установленных в могильной яме. Конструкция их осталась не выявленной. Три погребения - в ямах между стенами могил. Эти ямы также перекрывались либо досками, либо наклонно поставленными кирпичами.

Таким образом, в обоих раскопанных мавзолеях был соблюден единый мусульманский обряд захоронения. Одинакова конструкция могил, широко распространенная повсеместно в Средней Азии и Южном Казахстане поры раннего средневековья.

Многочисленны аналогии деревянным гробам и под стилкам, применение которых при захоронениях на территории Киргизии и в других районах Средней Азии отмечено с древнейших времен. Такова общая характеристика остатков двух из трех вновь открытых буранинских мавзолеев.

По композиционно-планировочным и декоративным приемам они стоят особняком среди известных памятников Киргизии и сопредельных областей Казахстана и Узбекистана. Первый мавзолей по характеру архитектуры можно приблизить к постройкам башенного типа Хорасана и Азербайджана XI - XII в.в.

Второй мавзолей с порталом и массивным цилиндрическим корпусом не соответствует башенным формам. Наличие выдвинутого вперед входа-вестибюля и круглого в плане помещения усыпальницы сближает этот мавзолей с погребальными постройками средневекового Машада (Южная Туркмения).

Декоративное убранство из набора фигурных кладок кирпича и узорных резных кирпичиков в сочетании с резным ганчем также находит ближайшие аналогии среди памятников Хорасана4 и отдельными элементами - Тохаристана и Мавераннахра рубежа XI - XII в.в.

Из памятников северо-туркестанской архитектуры сочетание подобного декора дает мавзолей Карахана XI в. Зато декор восьмигранного мавзолея, а именно резной штук и терракота, имеет широкие параллели в архитектуре X - XII в.в., как Киргизии, так и Средней Азии в целом.

По технике исполнения и мотивам орнаментов терракота близка к резьбе по сырой глине и резному штуку из жилых комплексов Краснореченского городища, Афраспаба, штуковым панелям XII в. из дворца термезских правителей и др.

Однако буранинскую терракоту нельзя сравнить с изящной резьбой узгенских мавзолеев (XII в.) или подобным декором из села Садовое и Кара-Джигачского городища (XII - XIII в.в.), хотя и относящихся к одному региону. По стилевым признакам наиболее близкой аналогией может служить архитектур ная терракота из медресе второй половины XI века в ансамбле Шахи-Зинда.

Здесь же в усыпальницах XI - XII в.в. зафиксированы полихромные клеевые росписи по штукатурке, аналогичные росписям буранинского восьмигранника, а также спаренная кладка в сочетании с резными кирпичиками и штуком.

Таким образом, по декору буранинские мавзолеи можно датировать в пределах второй половины XI веком или рубежа XI - XII веков. Очевидно, портальный мавзолей был построен раньше восьмигранника, на что указывает хотя и разнообразный, но менее изящный по технике исполнения набор резных кирпичиков, появление которых для Хорасана, например, от мечено уже с самого начала XI века.

Этот вид декора для Северной Киргизии впервые выявлен в сравнительно большом многообразии. В литературе неоднократно поднимался вопрос о происхождении и смысловом значении орнаментальных мотивов резных кирпичиков.

Так, Г. А. Пугаченкова предполагает, что «формы резных кирпичиков в южно-туркменистанской архитектуре XI - XII веков. не просто декоративны, а повторяют в орнаментальной форме рисунки племенных туркменских тамг. Этнографический материал дает в этом отношении множество параллелей» Л. И. Ремпель, поддерживая мнение о сложносоставном характере узора штучных изразцов Хорасана, наряду с тамгообразными фигурами отмечал также узоры античного происхождения: кружки, кресты, меандры, перлы, сосочки, розетки, астрагалы.

Буранинский же кирпичик не имеет подобных мотивов, равно как и «бантиков», образованных двумя треугольниками с прокладкой между ними, характерных для архитектурной школы мастеров Мавераннахра. Узоры буранинских изразцов просты, скорее символичны и более, чем хорасанские, напоминают тюркские родовые тамги.

Однако более вероятно их употребление в арабских надписях, сосредоточенных, по всей вероятности, на портале. Подобный пример использования наборных резных кирпичиков в монументальной эпиграфике дают сельджукские мавзолеи второй половины XI века.

По-видимому, не случайно буранинские мавзолеи находят больше всего аналогий среди мемориальных памятников Хорасана XI - XII в.в. Из письменных источников известно, что еще до арабского завоевания на территории Хорасана проживала часть тюрок; в IX - X в.в. туда из Семиречья и северных районов Средней Азии переселились тюрки-огузы, основав собственное феодальное государство.

Позже сформировалось сельджукское объединение, ядро которого, как считают исследователи, составляли огузские и туркменские племена, жившие у западных окраин Чуйской и Таласской долин. Первые сельджукиды объединили под своей властью часть огузов и туркмен в среднем течении Сыр-Дарьи в пределах Хорезма, Мавераннахра и Хорасана.

С этими переселившимися в Хорасан тюрками и их традициями исследователи связывают тип дахистанских мавзолеев. Уже Гумбез-и Кабус, датированный 1006 - 1007 г.г. и своей высотой напоминающий минарет, свидетельствует о более раннем появлении башенной мемориальной архитектуры на территории Северного Ирана, еще во времена огузов, а может быть и раньше.

Прототипом их, возможно, являются «юртообразные» и конусообразные каменные усыпальницы, зарегистрированные в Центральном Казахстане уже с VI в. н. э.. За последние годы в Присырдарьинских районах открыто несколько десятков наземных каменных и сырцовых цилиндрических, овальных и прямоугольных в плане намогильных сооружений со ступенчато-купольным или древесным пирамидальным перекрытием.

По мнению Ю. А. Рапопорта идея цилиндрического мавзолея, например, могла проникнуть на территорию Хорасана уже с сакскими племенами, т. е. значительно раньше пере селения тюркского этноса. Однако утверждать с полной уверенностью, что эти постройки действительно являются прототипом башенной архитектуры мемориального характера поры средневековья, нельзя, хотя как рабочая гипотеза такая мысль правомерна.

В этой связи стоит обратить внимание на круглые в плане кирпичные мавзолеи Хорезма, датированные С. П. Толстовым IV в. до н. э. – III - IV в.в. до н. э. Архитектурные формы мавзолеев, как и казахстанских построек этого рода, уходят свои ми истоками в эпоху бронзы.

Вполне возможно, что в некоторых гробницах вождей племен Семиречья этого периода прослеживается связь этой погребальной традиции. Таковы, например, наземные гробницы Нуринской, Атасукской, Бегазы-Дандыбаевской культур.

Особенно впечатляющи, на наш взгляд, остатки цилиндрического сооружения, имеющего мощные кладки каменных стен на глиняном растворе в могильнике Аксу-Аюлы. Оно было перекрыто бревенчато-пирамидальной крышей.

Каменные и деревянные усыпальницы подобных конструкций сейчас широко известны в многочисленных па мятниках Казахстана. Второй буранинский мавзолей напоминает некоторые погребальные постройки типа мугхона и наусов, широко распространенных на территории Ферганы, Казахстана и Киргизии с рубежа н. э. вплоть до средневековья.

Конусообразная конструкция этих каменных и глинобитных сооружений с вытянутым входом-вестибюлем перекликается с его архитектурной композицией. Еще до раскопок мугхона М. Е. Массон высказал пред положение о них как о примитивных мавзолеях башенного типа. В. А. Нильсен уже уверенно относит юртообразные и ульеобразные постройки, имеющие объемно-выступающие входы-вестибюли, к мавзолейной группе наусов, в которых усматривает прототип кирпичных мавзолеев последующего времени.

Наличие наземных цилиндрических надмогильных построек поры, предшествующей распространению ислама, можно от метить у кыргыз-хакасских ханов на территории Южной Сибири и Тувы. О широком распространении портально-цилиндрических и башенных намогильных сооружений с шатрово-коническим и пирамидальным перекрытием в северных районах Средней Азии свидетельствуют киргизские и казахские мазары и надгробия позднефеодального и нового времени.

Таким образом, в конструктивных и художественных особенностях буранинских памятников нашли отражение как местные строительные навыки, так и культурные традиции других среднеазиатских народов, особенно отчетливо про являющиеся в декоративном убранстве построек и обряде погребения.

При возведении мавзолеев для представителей господствующего класса зодчий обратился к традиционной местной композиционной схеме усыпальницы, используя самые совершенные строительные и художественные приемы, выработанные в среде полукочевого и оседлого населения и модернизированные под влиянием новой идеологии.

Богатый и разнообразный декор построек (фигурная клад ка кирпича, введение резных кирпичиков, резьба и роспись по ганчу, архитектурная терракота) находит широкие аналогии среди памятников областей Мавераннахра и особенно Хорасана XI - XII в.в.

Это еще раз свидетельствует о том, что традиции средневековой монументальной архитектуры былых культурных центров Киргизии тесно связаны с архитектурной практикой Средней Азии и Казахстана.

Географические координаты мавзолея № 1 на городище Бурана: N42°44'46 E75°15'01

Географические координаты мавзолея № 2 на городище Бурана: N42°44'47 E75°15'03

Источники:

В. Д. Горячева. «Средневековые городские центры и архитектурные ансамбли Киргизии (Бурана, Узген, Сафид-Булан)". Научно-популярный очерк издательство «Илим». Фрунзе. 1983 год. Академия наук Киргизской ССР. Институт истории.

Цветные фотографии:

Александра Петрова.

Черно-белые фотографии и схемы:

М. Е. Массон. В.Д. Горячева. «Бурана. История изучения городища и его архитектурных памятников». Академия наук Киргизской ССР. Институт истории.Издательство «Илим». Фрунзе, 1985 год.